La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), entrée en vigueur en 2024, devient obligatoire pour 50 000 entreprises européennes en 2025, contre seulement 11 700 concernées auparavant sous la directive NFRD (Non-Financial Reporting Directive) (Source : Commission Européenne, 2023).

Les entreprises de plus de 250 salariés et réalisant plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires devront fournir un bilan détaillé de leur impact en matièred’environnement, de gouvernance et de droits humains.

Ce que cela implique :

- Un reporting basé sur les normes européennes ESRS (European Sustainability Reporting Standards), plus strict que les standards actuels.

- L’obligation de publier desobjectifs chiffréset de démontrer une trajectoire d’amélioration (ex. réduction de 55 % des émissions de CO₂ d’ici 2030, en lien avec l’Accord de Paris).

- Un impact direct sur l’attractivité financière des entreprises, car les investisseurs privilégient désormais celles avec unscore ESG élevé.

Selon un rapport duWorld Economic Forum (2023), 88 % des investisseurs institutionnelsintègrent les critères ESG dans leurs décisions financières, poussant ainsi les entreprises à adopter des stratégies transparentes et solides.

b. La taxonomie verte et la finance durable

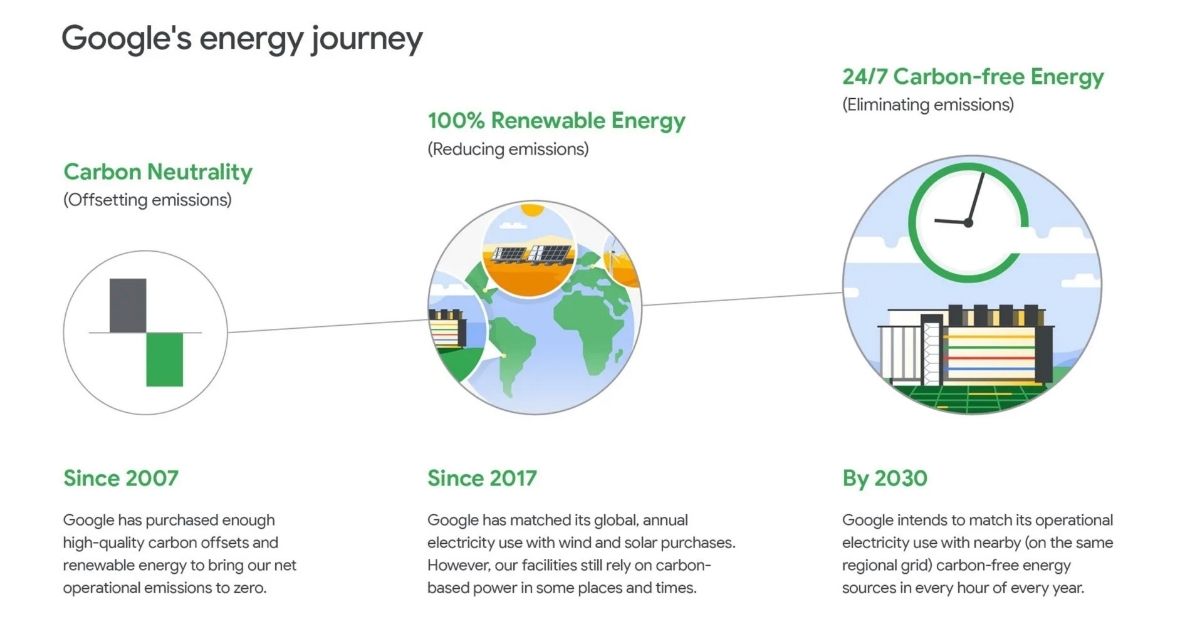

La taxonomie verte européenne, qui classe les activités économiques selon leur durabilité, devient un critère incontournable pour accéder aux financements verts. En 2025, la réglementation s’étend à de nouveaux secteurs, incluant :

-L’agriculture(pratiques agroécologiques, réduction des pesticides).

-L’immobilier(construction bas carbone, normes énergétiques strictes).

-Les technologies de stockage d’énergiepour soutenir la transition vers les énergies renouvelables.

Les entreprises devront démontrer qu'au moins50 % de leur chiffre d’affairesprovient d'activités conformes aux critères de la taxonomie pour être considérées comme réellement durables (Source : European Commission, 2024).

c. Le devoir de vigilance renforcé

Adoptée en 2023, ladirective européenne sur le devoir de vigilanceimpose aux entreprises de plus de1 000 salariés de prévenir et corriger les atteintes aux droits humains et à l’environnementdans leurs chaînes d’approvisionnement. En 2025, cette obligation sera étendue à certainesPME opérant dans des secteurs à haut risque, comme :

-La mode et le textile, visés pour leur impact sur la pollution et les conditions de travail précaires.

-L’industrie agroalimentaire, responsable de70 % de la déforestation mondialeselon la FAO (2023).

-L’extraction minière et la tech, avec des contraintes sur les matières premières comme le cobalt et le lithium.

d. De nouvelles obligations climatiques

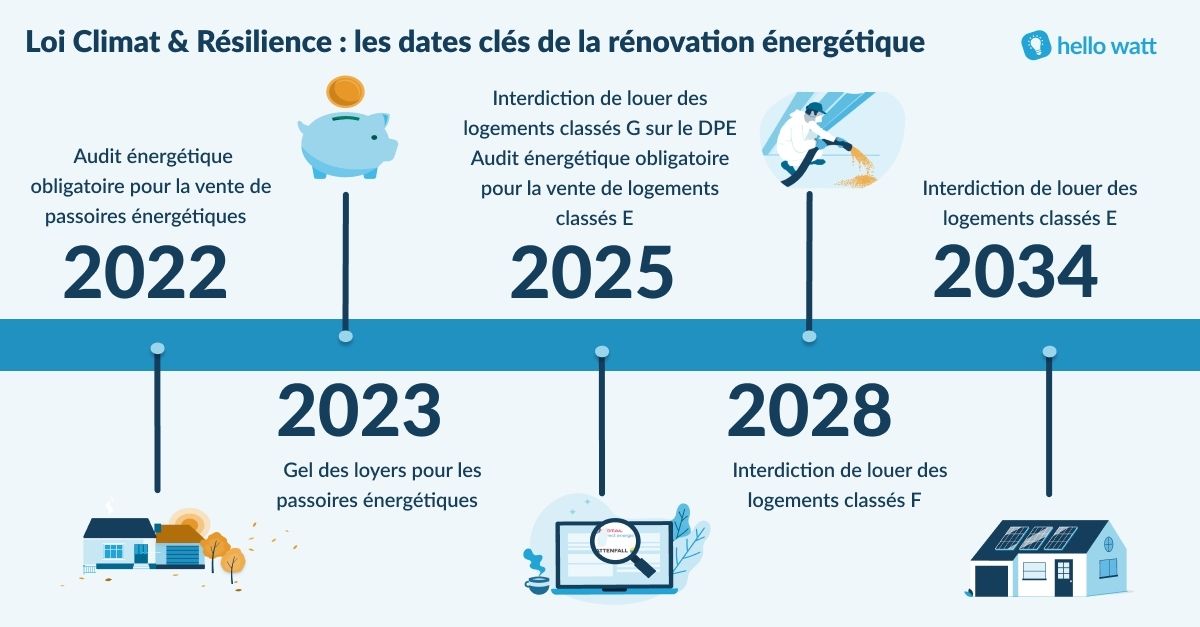

Avec l’application de laloi Climat et Résilience, les entreprises devront établir desplans de décarbonation obligatoireset prouver desréductions d’émissions significatives.

- Les entreprises de plus de500 salariésseront tenues d’avoir unbilan carbone détaillédès 2025.

- Les entreprises dusecteur aérien et automobiledevront justifier leur compatibilité avec une trajectoire deneutralité carbone d’ici 2050(Source : Ministère de la Transition Écologique, 2024).